La impunidad invadió el espacio judicial colombiano, desempeñando un papel importante en la conciencia social del país. Vivimos con ella, y, por tanto, también nos olvidamos de ella (y por ende la aceptamos).

Cómo sino entender lo difícil que es hoy advertir, revelar, denunciar que los márgenes de la impunidad se están ensanchando.

Que la violencia continuada tiene su incentivo en la impunidad.

Que la historia hace tiempo que se escribe a partir de la suma de impunidades.

Con la firma en 2016 de los llamados Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos, quien fue a su vez ministro de Defensa de Álvaro Uribe, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la impunidad acogió el nombre de los familiares y de las víctimas de los crímenes de Estado cuando la Justicia Especial para la Paz, JEP, el 17 de julio de 2018 decretó abrir la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas respecto de las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Conformándose lo que posteriormente se renombró como Caso 03 Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

Dicha apertura conllevó que los reclamos contra la impunidad de estos casos, dejarán de agitar las estructuras de la gobernabilidad para ser incluso parte de ellas. Para maquillar, enaltecer o embellecer sus intereses.

Y aunque la suma de reclamos es siempre heterogénea y desbordante, llegando incluso a contradecirse entre ellos, escuchándose voces de un lado y de otro, el murmullo vociferante de las calles dejó de aclamar que los culpables -incluido el Estado- debían ser juzgados, para aclamar deliberada o inconscientemente un relato limitado a aceptar que con tratar de entender una versión de cómo estos crímenes fueron posibles, qué es lo que pasó o el reconocimiento del hecho, es suficiente sumado a algún que otro acto de perdón, “medidas de satisfacción” u otros mecanismos como los “trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador”, TOAR (en principio solo para máximos responsables). Siendo estos el contrapunto de las condenas penales que alejan a los militares de los estrados judiciales en los que venían siendo juzgados.

Es decir, la JEP trajo consigo la modificación de la punibilidad de estos crímenes de Estado que ahora pasa por la puesta en marcha de ciertos "montajes" más o menos espectaculares con la voz y la presencia de los perpetradores en el centro, quienes si estaban presos quedaran en libertad y si aún no lo estaban nunca lo estarán, gracias a los beneficios inmediatos que implican estas justicias transicionales en las que el poder político se apodera cada vez más del espacio del poder judicial.

AMNISTÍA DE FACTO

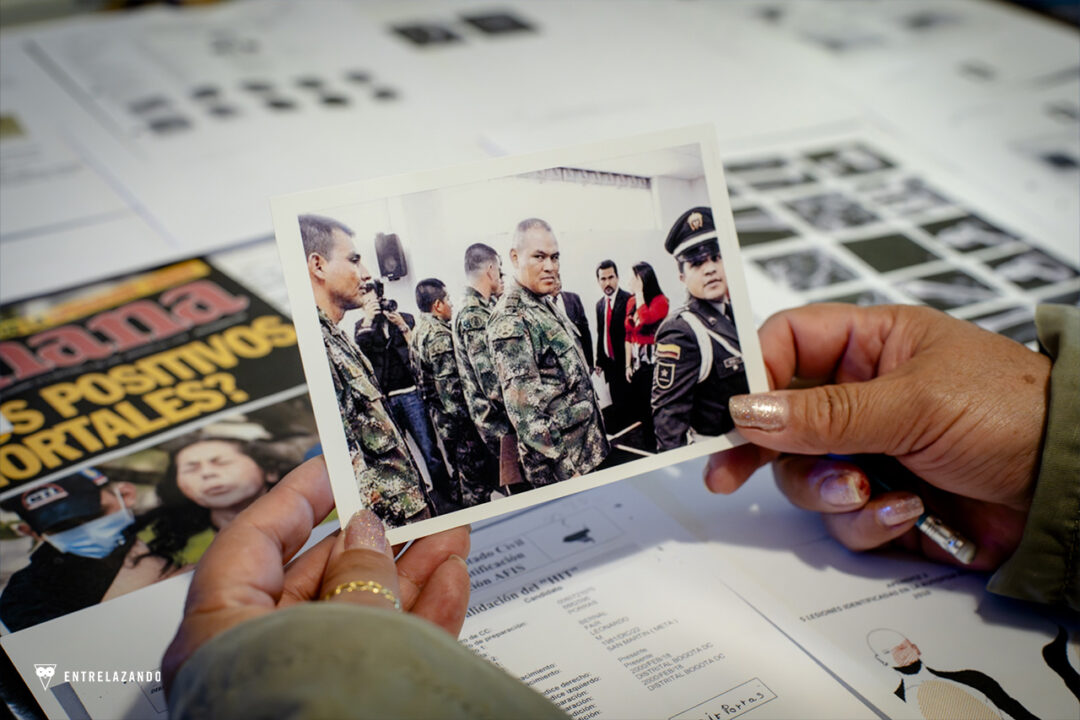

Marco Wilson Quijano Mariño, Diego Aldair Vargas Cortés, Carlos Manuel González, Ricardo García Corzo, Richard Ramiro Contreras Aguilar y Carlos Antonio Zapata Roldán son lo seis militares que fueron juzgados, condenados y que estaban presos en Centros de Reclusión Militares (CRM EJART y CRM EJEPO) por la desaparición y el asesinato de Fair Leonardo Porras Bernal el 12 de enero de 2008. La sentencia que los condenó en segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, el 30 de julio de 2013, enfatizó que:

“en el caso concreto se estructuró un aparato organizado de poder por parte de los militares acusados, junto con otros miembros del Batallón Francisco de Paula Santander de Ocaña, en una estructura jerarquizada y con división de funciones para realizar una serie de actos criminales que llevaron a la comisión de los delitos de desaparición forzada y homicidio de jóvenes del municipio de Soacha, todo ello a través de una cadena de órdenes impartidas por oficiales y cumplidas por suboficiales y soldados, siendo éste un aparato organizado de poder de carácter estatal, y con la colaboración de civiles (Carretero, Gámez, Ender Obeso y Uriel Ballesteros).

Todo estaba claro. Incluida la certeza de la sensación de la “eficacia de la justicia”.

Si bien, doce años después, el 28 de mayo de 2025, mediante Resolución Definitiva SDSJ – RPP N.º 1700 la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió formalmente conceder el beneficio definitivo de la renuncia a la persecución de 34 comparecientes, miembros de la fuerza pública, por la comisión de los crímenes de Lesa Humanidad en modalidad ejecución extrajudicial y desaparición.

Esta Resolución conlleva no sólo dejar de investigar los hechos respecto a los militares beneficiados, sino borrar sus antecedentes judiciales y cerrar las investigaciones en cualquier otra instancia contra ellos. Entre esos 34 militares están los seis implicados en el asesinato de Fair Leonardo Porras.

Tal vez la más exigente tarea que se nos impone a quienes abordamos los problemas que estos procesos de justicia transicionales generan, radica en multiplicar las preguntas. En hablar sin eufemismos, con toda crudeza. En requerir de nuestra desconfianza constante. En sospechar de los buenos discursos moralistas que buscan que la convivencia (la reconciliación) siga siendo factible, aunque el acto de justicia se haya quebrado. Y es que cuando estas justicias tienden a mostrar resultados inapelables solo clausuran los caminos de la insaciable búsqueda por la justicia que les permite subsistir a los familiares.

Luz Marina Bernal Parra es la madre de Fair Leonardo Porras. Aquel día de septiembre de 2008 cuando llegó a las cinco de la mañana al Cementerio de Ocaña, Norte de Santander, después de haber buscado a su hijo durante más de 8 meses, la forense, Felisa Carvajalino, la estaba esperando y le mostró por primera vez su informe. Con sus primeras respuestas se hizo evidente el despropósito de mentiras, embustes, inconsistencias y dilataciones a los que Luz Marina se vería obligada a enfrentarse. - ¿Cuántos disparos recibió mi hijo? – Nueve. Al tiempo se sabría que ese informe estaba mal elaborado y que Fair Leonardo había recibido más disparos. Y mientras la conversación entre ellas avanzaba, el ejército inundó con su presencia el Cementerio:

- La forense nerviosa y asustada guardó ligero el informe dentro de un sobre de manila y lo escondió en su bolso, y luego se levantó, los que estaban exhumando les entró como el miedo y el personal del CTI se hicieron a un lado. Como que se abrieron todos del lugar. Luego los militares fueron directos hacia mi hijo mayor que me acompañaba y hacía mí. Entonces nos dijeron que teníamos que rendir un informe. Yo les respondí: - Un informe de qué, solamente vengo a recoger a mi hijo. Entonces me pidieron mi nombre y me preguntaron: – ¿A quién viene a reclamar? Contesté: - A Fair Leonardo Porras Bernal, un chico de educación especial que desapareció el 8 de enero de este año y veo en los informes que fue asesinado el 12 de enero en un supuesto enfrentamiento con ustedes.

En ese momento Luz Marina pudo sentir el modo en que las fuerzas históricas del poder colombiano pueden arraigarse en nuestras vidas, zarandearnos de un lado a otro, limitar nuestras acciones, acallar nuestras alertas, así como imaginar todo lo que tendría que hacer las siguientes décadas de lucha para fracturar las condiciones existentes de impunidad.

853 páginas es la suma de la primera sentencia dictaminada por el Juzgado 2º Penal del circuito especializado de Cundinamarca y de la segunda instancia, en la que se resolvió declarar: que los delitos investigados en el caso de la referencia son de Lesa Humanidad.

853 páginas que permiten vislumbrar la ingente cantidad de pruebas y testimonios que se produjeron en aquel tiempo. Elementos probatorios, evidencias físicas como los casquillos de bala, su ropa, informes y más informes elaborados por las disciplinas más dispares, forenses, sociológicos, de balística, redactados por informáticos, funcionarios…, transcripciones de interrogatorios, otra información legalmente obtenida, testimonios de supuestos testigos, fotografías del lugar de los hechos, fotografías de Fair Leonardo de niño, más informes, actas de inspección, vídeos, un cúmulo sin fin de intercambios de emails, peticiones y demandas de información, normativas, periódicos, cartas, documentos militares incluida su doctrina.

El archivo judicial organizado en múltiples carpetas es incontable.

El juicio comenzó en el año 2009. Concretamente el 14 de mayo a las nueve de la mañana. Ese día Luz Marina Bernal comenzó a poner cara por primera vez a los responsables del asesinato de su hijo, ver sus gestos, escuchar sus voces, sus amenazas, sufrir sus malos tratos. Hubo medidas de aseguramiento casi desde el comienzo. La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación el 12 de junio de 2009. Un mes después se efectuó la primera audiencia de formulación de acusación, a la que se daría continuidad el 23 de diciembre de ese año, el 15 de marzo de 2010 con aclaración y adición al escrito de acusación, y el 25 de ese mismo mes, para comenzar posteriormente con las audiencias preparatorias que se extendieron hasta el 12 de septiembre de 2011. Recursos, apelaciones y aplazamientos llevaron a comenzar las audiencias de juicio oral el 29 de septiembre, culminando el 30 marzo de 2012, cuando se anunció el sentido del fallo. El 25, 28 y 29 de mayo y el 4 de junio de 2012 se efectuó la audiencia de lectura de sentencia.

En todas esas audiencias, Luz Marina y el resto de familiares pudieron comenzar a saber. Y así fue como supieron que el 3 de mayo de 2009 Alexander Carretero fue detenido por ser uno de los reclutadores de Fair Leonardo. Vivía en Soacha y seguro se lo cruzaron varias veces en sus vidas, igual que ahora se lo pueden volver a cruzar en la calle, enfrente de sus casas o comprando en la misma tienda, porque tras acogerse a la JEP y a pesar de tener abiertas otras investigaciones judiciales en su contra por el reclutamiento de más personas, así como de haber emitido una verdad parcial, mintiendo incluso ante los magistrados cuando negó que no conocía a Fair Leonardo, entre otras cuestiones, como así lo ha denunciado argumentadamente Luz Marina en diversos comunicados públicos, está en libertad tras acogerse a los beneficios de la JEP.

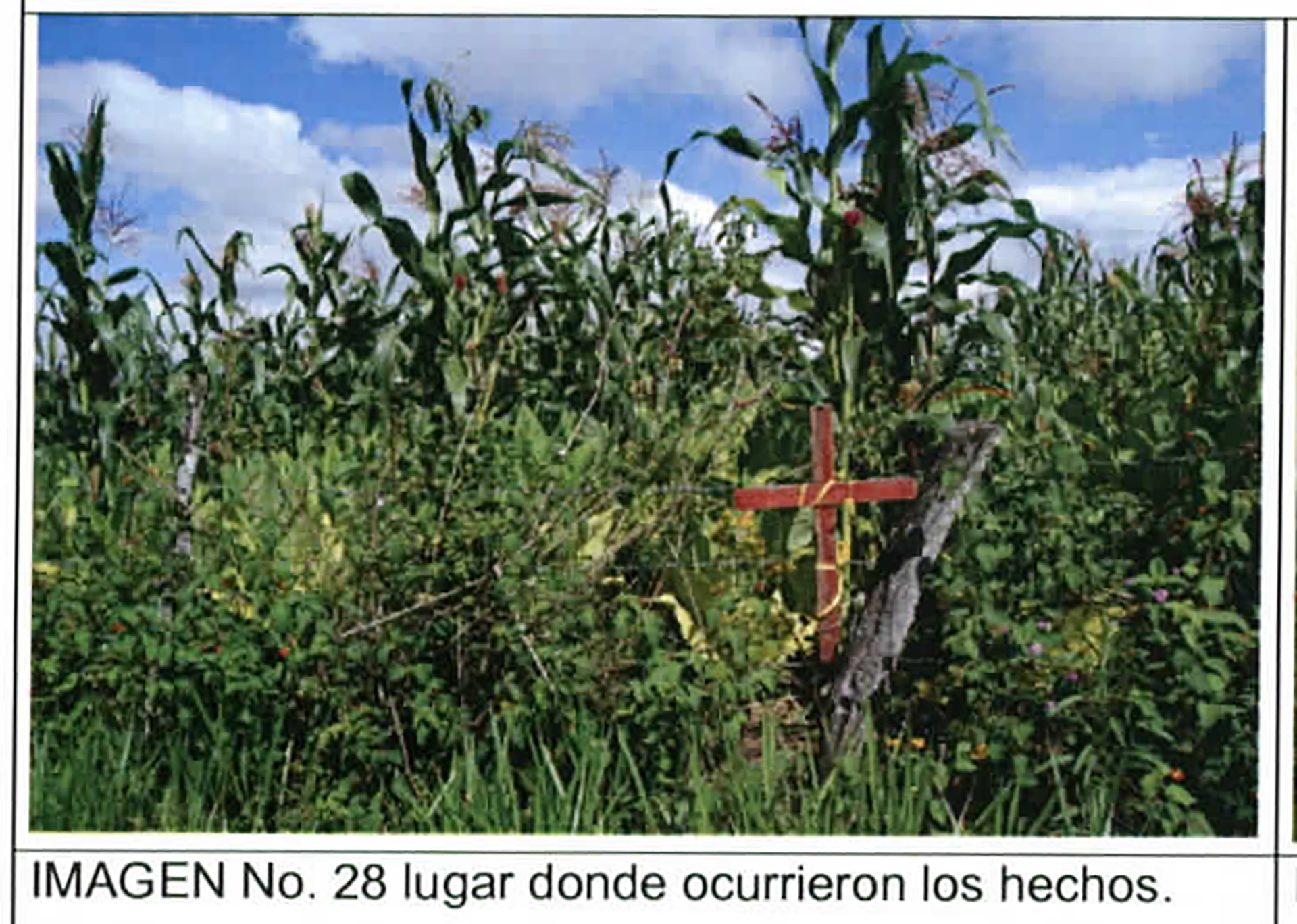

También supieron que el 9 de enero de 2008 en la noche Alexander Carretero se llevó a Fair Leonardo de la Terminal de transportes de Bogotá para viajar hasta Ocaña, encontraron el billete. Conocieron la hora exacta del viaje, 10:15 p.m., y Luz Marina pudo escuchar por primera vez el relato de que le pagaron 200.000 pesos por la vida de su hijo. Los detalles del modus operandi del asesinato se revelaron. Su estadía en un billar, su entrega en un retén militar a miembros del 1er Pelotón de la Compañía Búfalo del Plan Vial Meteoro, pertenecientes al Batallón de Infantería número 15 General Francisco de Paula Santander, la hora en la que fue reportado como “muerto en combate” o que el asesinato sucedió en un terreno destapado con cultivos de tomate y maíz, y una vivienda. Resaltando uno de los testimonios que las plantas del cultivo de tomate medían aproximadamente 30 centímetros y que el maíz tenía una altura aproximada de 1,50 metros, siendo imposible el tránsito por el cultivo debido a que las plantas tenían palos y estaban amarradas con muchos hilos. Otro testimonio confirmó que el cultivo de tomate, el cual tenía de 60 a 70 días de sembrado, no había sufrido daños.

Estas audiencias les permitieron ser conscientes también de que el testimonio es uno de los principales recursos probatorios dentro del sistema penal colombiano.

Fueron muchos los años por tanto en los que la vida de Luz Marina Bernal transcurrió entre salas de Juzgados para lograr su fugaz quiebre al sistema de impunidad vigente que se dio con la lectura de la primera sentencia en la que el Mayor Marco Wilson Quijano Mariño, el Teniente Diego Aldair Vargas Cortés, el Cabo Carlos Manuel González y los solados: Ricardo García Corzo, Richard Ramiro Contreras Aguilar y Carlos Antonio Zapata Roldán fueron condenados por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada agravada imponiéndoles la juez penas de 51, 52 y 35 años respectivamente. Diego Aldair fue condenado además por falsedad ideológica en documento público.

Apelaron. Y en segunda instancia, un año más tarde, se les consideró también culpables del delito de concierto para delinquir agravado, lo que requirió incrementar las penas a cumplir para un total de 636 meses, lo que equivale a 53 años de prisión para todos a excepción de Diego Aldair quien fue condenado a 648 meses, es decir 54 años.

Habían logrado fracturar el sistema. Una gran victoria judicial que abría el camino a más familiares de otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Pero la justicia es fugaz, esquiva y sobre todo vulnerable.

VERDAD E IMPUNIDAD

Sobre determinados cuerpos, sobre determinadas vidas, se leen las desigualdades, se imprimen las violencias, se inscriben las normas, se instaura la coacción y también las recompensas.

“En atención a lo ordenado en audiencia de Incidente de Reparación celebrada el día 29 de noviembre del año en curso, dentro del proceso de la referencia y consultada la página de la Rama Judicial se pudo constatar que en ese despacho se les vigila la pena a los señores: Marcos Wilson Quijano Mariño, Diego Aldair Vargas Cortés, Carlos Manuel González Alfonso, Richard Ramiro Contreras Aguilar, Carlos Antonio García Corzo, Carlos Antonio Zapara Roldan por el delito de Concierto para delinquir agravado y otros, me permito solicitar que se envié a la mayor brevedad posible copia de la providencia surtida en ese despacho en donde se les concede la libertad por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz…”

¿Quién puede permitirse no entrar en los mecanismos punitivos? ¿Castiga quien puede o quien quiere? ¿Qué lugar juega cada quién en la máquina de la violencia estatal, pero también en su maquinaria de impunidad?

Es un hecho innegable que vivimos un proceso de transformación de los discursos punitivistas y de cuestionamiento a las demandas de los movimientos de víctimas. Es por ello, que cada vez está más presente en el ecosistema mediático, la dicotomía entre justicia restaurativa -antipunitivista- y justicia (sin apellido) -punitivista-. Artículos de opinión, manifiestos, charlas e incluso estudios de posgrados en Universidades privadas y también contenido divulgativo en las redes sociales están sirviendo para debilitar los consensos de la movilización social frente a los reclamos contra el Estado, al generar una confusión entre la defensa legítima e histórica del antipunitivismo, consciente de que el sistema judicial y carcelario es responsable de muchas violencias, con sesgos racistas y clasistas, y la reproducción de la impunidad en ciertos casos.

Cuestionamientos que se dan justamente, mientras en las últimas décadas, en casi todos los países del mundo aumenta la población carcelaria (sin ser proporcional al aumento de la criminalidad), por condenas como robos, tenencia de drogas y otros delitos casi siempre a personas de sectores más populares.

La pregunta entonces, como plantea Didier Fassin, es no si está bien o mal castigar, sino por qué se castiga a unos y no a otros.

EN ESTA IMPUNIDAD, ESTAMOS PELEANDO.

Mirar hoy hacia atrás trae un aire de decepción al sentir que no puede existir la utopía de lograr aquí justicia para estos crímenes de Estado. Luz Marina Bernal es la biografía viviente que da cuenta de ello. Pero es también a su vez, la que nos permite respirar posibilidades de acción porque su lucha no se puede ver aun en el tiempo como un fracaso, dadas sus sorprendentes victorias. Ni ajena a las responsabilidades y complicidades de cada uno de nosotros. Porque estas decisiones judiciales (políticas) atañen a toda la sociedad.

El último artículo que escribió Elsa Alvarado antes de ser asesinada el 19 de mayo de 1997 junto con su compañero Mario Calderón, su padre Carlos, delante de su hijo e hiriendo a su mamá, Elvira, lo tituló La Paz en la espiral del silencio, sus reflexiones siguen siendo validas hoy, al igual que la impunidad de su muerte sigue vigente:

Vista desde el ángulo de la emisión, la formación de la opinión pública parte de un mecanismo de selección de la realidad social. Los temas cobran importancia a partir de la acogida que les dan los medios. Periodistas, columnistas y editorialistas seleccionan la noticia del día o de la semana otorgándole un peso determinado. Obviamente eso implica que los temas destacados desplazan a muchos otros que quedan por fuera. De esta forma los medios participan en un proceso de estructuración y dirección de la atención pública hacia ciertos temas, argumentos y problemas del acontecer social […] Al imponer los temas los medios no solo están dirigiendo la atención, sino que determinan también la calidad y la intensidad de la atención que se les dispensa, en tanto que están en capacidad de aumentar o disminuir el abanico de posibilidades de cubrimiento.

¿Qué medios están contribuyendo a este debate? ¿Qué voces disidentes dentro de los movimientos de víctimas podemos escuchar? ¿Qué argumentos hay a favor y en contra para justificar la puesta en libertad de los seis militares que desaparecieron, torturaron y asesinaron a Fair Leonardo Porras? ¿Quién decide qué y cómo narrarlo?

¿Envueltos en la bandera de la libertad de expresión no estarán hoy los medios alzando la bandera de la libertad de los perpetradores de crímenes de Estado? Y la movilización social, ¿cuál es su posicionamiento ante esto?

Contra esta Resolución, Luz Marina Bernal publicó una nota el 26 de junio de 2025 firmada por el equipo jurídico Pueblos, por el MOVICE – capítulo Bogotá, así como por varios sindicatos, semilleros de investigación universitarios, Congreso de los Pueblos y otras organizaciones de El Salvador, Guatemala, España y Argentina, en la que concluían que:

Para que la impunidad no se adueñe de nuestro destino y podamos confiar en alguna forma de justicia, es necesario abrir el debate, posicionarnos y hacernos las preguntas necesarias, porque tal vez, aceptar estas Resoluciones, enmarcadas en paquetes globalizados de medidas y mecanismos transicionales que gestionan los legados del pasado, pero también su impunidad, es uno de los riesgos más graves a los que se enfrentan todas las sociedades.

Un debate, al que ya llegamos tarde, a pesar de que hace seis años que Javier Giraldo en un breve documento que tituló Ineptitudes de la JEP, advertía de ello: se comprueba una vez más que una “justicia” influenciada por nuestra corrupta justicia interna está lejos de ser justicia y se desliza por los despeñaderos de la parcialidad y de la dependencia y obsecuencia frente a los poderes dominantes.

Luz Marina Bernal Parra, el devenir

de una lucha contra la impunidad.

Colombia, Julio 2025

Escritura: Laura Langa Martínez / Fotografías: Ariel Arango Prada

- Enlace para leer la nota del 26 de junio completa:

https://equipojuridicopueblos.org/urgente-jep-promueve-la-impunidad-ordeno-la-renuncia-a-la-persecucion-penal-de-34-militares-comprometidos-en-crimenes-de-estado/

- Enlace para leer la Resolución Definitiva SDSJ-RPP Nº 1700 del 28 de mayo de 2025:

https://relatoria.jep.gov.co/searchproviapi/Resoluci%C3%B3n_SDSJ-RPP-1700_28-mayo-2025

- Enlace para leer el documento “Ineptitudes de la JEP” de Javier Giraldo:

https://www.justiciaypazcolombia.com/ineptitudes-de-la-jep/

- Enlace para leer el artículo “La Paz en la espiral del silencio” de Elsa Alvarado:

https://ojspuj.repositoriodigital.com/index.php/signoypensamiento/article/view/5556/4326

t

AMNISTÍA DE FACTO

se ha interpuesto un recurso de apelación esperando que se enmiende el error de amnistiar disfrazadamente a autores de graves violaciones a los derechos humanos, de lo contrario, la JEP será artífice de la impunidad como política de Estado y abrirá las condiciones para escenarios de justicia internacional y/o popular.

Nuevas “reglas de juego” se imponen con su aparato de propaganda bajo discursos confusos, pero con bellas y manoseadas palabras como reconciliación, verdad o justicia restaurativa, sin pararnos a reflexionar qué es lo que está en juego cuando estas palabras se atrincheran en determinados casos, generándose con ello, la tranquilizante pero falsa convicción de que se ha hecho justicia, es decir, que las deudas con el pasado están saldadas a pesar de lo que esto conlleva.